La temperatura dell'Estate 2025 sul Carso

- Renato R. Colucci

- 6 set 2025

- Tempo di lettura: 6 min

A cura di Renato R. Colucci

La bellezza dei dati meteorologici, che accompagnano gran parte della mia vita da oltre quarant’anni, sta nel fatto che raccontano sempre la realtà oggettiva, senza lasciarsi influenzare da sensazioni, ricordi imprecisi o dimenticanze croniche. Per loro stessa natura, i numeri forniti da un termometro o da un pluviometro restituiscono l’evoluzione continua dell’atmosfera e sintetizzano, in modo oggettivo, ciò che accade nel flusso incessante degli eventi.

Io stesso ho avuto l’impressione di aver vissuto un’estate molto più sopportabile rispetto alle ultime, e probabilmente è stato così anche per molti altri. Eccezione fatta per la decina di giorni prima di ferragosto e togliendo giugno (ok, metà estate in pratica), mi è sembrata addirittura fresca. Ho letto e sentito commenti infatti anche di persone fortemente contrariate, che hanno percepito questa come un’estate “non estate” o con appellativi simili.

Come di consueto, riepiloghiamo i “crudi” dati raccolti dalla stazione meteorologica di Borgo Grotta Gigante, l’unica finora in FVG a far parte della Rete degli Osservatori Storici Meteorologici Italiani. Essa vanta una serie omogenea lunga 59 anni ed è caratterizzata dalla raccolta dei dati in modo parallelo e sovrapposto, mediante tecniche manuali, semi-automatiche e automatiche tra loro confrontabili, con gli strumenti alloggiati in una Capanna Meteorologica Stevenson Screen tradizionale conforme agli standard WMO.

Temperatura

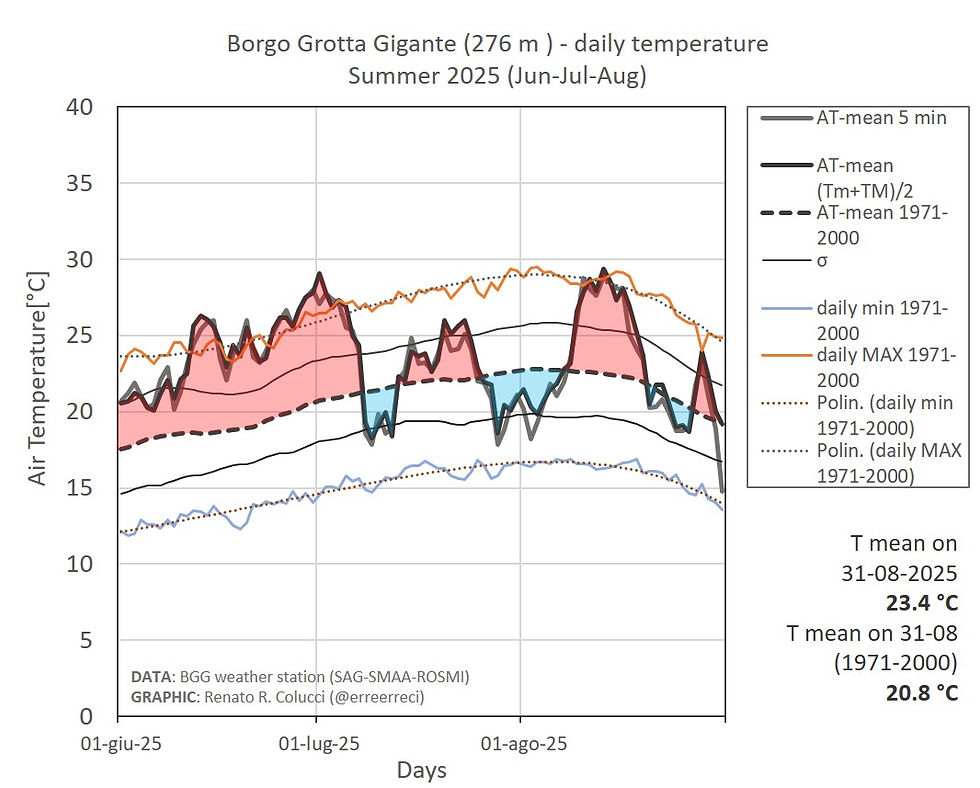

Il grafico sottostante, forse non immediato da leggere, è però ricco di informazioni sulle temperature medie ed estreme giornaliere, sugli estremi e sulla norma storica, e sugli intervalli di confidenza. In particolare, la fascia gialla che ho evidenziato permette di visualizzare l’intervallo di confidenza entro il quale dovrebbero oscillare, attorno alla linea tratteggiata in grassetto della media, le temperature medie giornaliere estive.

Quando i valori escono dalla fascia gialla, ci si confronta con temperature ritenute significativamente lontane dalle medie del periodo; più ci si allontana dalla fascia, più queste temperature diventano estreme.

I pallini piccoli, rispettivamente blu e rossi, mostrano le temperature giornaliere più basse e più alte registrate per ciascun giorno dell’anno, passando dai freddi 4,8 °C della mattina del 13 giugno 1974 ai torridi 38,8 °C del pomeriggio del 5 agosto 2017.

I picchi giornalieri dell’estate 2025 sono rappresentati dai cerchi leggermente più grandi, sempre blu e rossi. Va da sé che quando un cerchio rosso coincide con un pallino dello stesso colore, si è eguagliato un record assoluto per quel giorno; tutte le altre situazioni risultano facilmente intuibili.

Un rapido riassunto ad una prima occhiata potrebbe essere il seguente: l’estate è stata molto calda nella prima decade di giugno, estremamente calda fino alla prima decade di luglio e tra la prima e la seconda decade di agosto. Non si sono registrati periodi estremamente freschi, ossia con anomalie comparabili a quelle dei periodi più caldi. Dal 10 luglio al 10 agosto circa, e poi da metà agosto fino alla fine del mese, le temperature hanno oscillato attorno ai valori medi normali, con due periodi più freschi e un periodo caldo nella fase centrale di luglio.

È sempre importante dare il giusto peso alle parole scritte e interpretare correttamente cosa significhi “caldo” o “caldo estremo”, cosa che può essere valutata statisticamente tramite il numero di deviazioni standard (sigma) dell’anomalia.

Seppur esaustivo, il grafico appena commentato manca forse di un concetto fondamentale: in climatologia, le variazioni di temperatura, o meglio il discostarsi dei valori osservati dalle medie di lungo periodo, riguardano più le aree che i singoli valori puntuali; di conseguenza, l’analisi dovrebbe essere condotta matematicamente tramite integrali.

Sintetizzando, la domanda che sorge è: soffro di più il caldo se per un’ora ho 38 °C, oppure se per sette giorni consecutivi ho 30°C? Lo stress ecologico è maggiore nel primo caso o nel secondo? Non sempre queste domande hanno risposta immediata, perché nel secondo caso subentrano fattori complessi, mentre nel primo conta la soggettività degli individui nel sopportare ciò che l’atmosfera propone.

Risulta quindi utile, a questo punto, semplificare il grafico sopra, eliminando alcuni elementi per renderne la lettura più immediata e aggiungere un confronto tra le aree, che evidenzi, in rosso, quelle con valori superiori alla media storica di riferimento (1971-2000) e, in blu, quelle con valori inferiori. La visione complessiva risulta a questo punto molto più chiara e comunicativa, lasciando in effetti pochi spazi all’interpretazione.

Rimane solo un punto opinabile, ossia la scelta della media di riferimento. In questo caso si è usato l’ultimo trentennio del XX secolo, che descrive e sintetizza bene l’andamento di tutto il secolo scorso (dal 1900).

Va ricordato che 30 anni di dati rappresentano il periodo standard minimo per definire la climatologia di un sito secondo l’organizzazione meteorologica mondiale. Peraltro, il trentennio 1971-2000, è già più mite se confrontato con tutti i trentenni precedenti da quando esistono dati meteorologici tra la città di Trieste ed il Carso, ossia da oltre 200 anni.

Ed infatti, tornando alla crudezza oggettiva dei numeri, essi ci dicono che la temperatura media dei tre mesi estivi è stata di 23.4°C, mentre nel periodo 1971-2000 era di 20.8°C. L’estate 2025, quindi, è stata di 2.6°C più calda di quel riferimento.

E allora merita anche dare un’occhiata a cosa questo significhi in termini di evoluzione della temperatura estiva sul Carso. Lo possiamo sintetizzare nel grafico sottostante che evidenzia come l’estate appena finita sia stata la quinta più calda degli ultimi 59 anni, e si innesti perfettamente in un trend al rialzo delle temperature sostanzialmente costante dalla fine degli anni '70.

L'estate 2025 è lontanissima dalla freschissima estate del 1978, quando la temperatura dei 3 mesi estivi non superò i 18.7°C, ma lontana anche dalle estati dei primi anni 2000 che oscillavano attorno ai 21.5°C, con l’unica eccezione straordinaria della ben nota estate 2003 che rimane la più calda nel Nord Italia da almeno 450 anni, ossia da quando esistono osservazioni dirette raccolte da strumentazione meteorologica.

Ma allora perché la sensazione di molti (me compreso) è stata quella di un’estate tutto sommato (più) fresca, e addirittura molte persone se ne lamentino per la troppa pioggia, per il “brutto” tempo e cose del genere.

Tralasciando i cronici NO TUTTO che lascio dimenarsi nella loro triste e caotica ricerca delle verità parallele, credo che la specie umana sia molto adattabile al presente e tenda a perdere memoria dello ieri ricordandosi solo gli aspetti più generali e salienti: ad esempio, d’estate fa caldo e c’è il sole, d’inverno fa freddo e il tempo è brutto. Anche qui, in merito alla definizione di brutto tempo, è tutto opinabile, perché tra una giornata a 35°C con foschia e afa di luglio, ed una giornata di Bora con 3°C e cielo dai colori nordici di dicembre, io preferisco di gran lunga la seconda.

Per questo ho creato l’ultimo grafico, quello semplice con le aree, in cui ho messo le medie delle estati degli ultimi 10 anni. Non è un dato climatologico rigoroso, 10 anni sono troppo pochi, ma è sicuramente più reale in termini di memoria, sensazione, climatologia spiccia “da bar” o da “fermata del bus”.

Il risultato però mi sorprende ancora di più forse. L’estate 2025 oscilla attorno a questa media, e anzi, i numeri ci dicono che è stata di 0.4°C più calda delle estati degli ultimi 10 anni.

Ma in ogni caso, nella percezione generale, ed in questo senso corretta, possiamo sicuramente asserire che per circa un mese, indicativamente tra il 10 luglio ed il 10 agosto, abbiamo vissuto un periodo decisamente fresco se rapportato a quello che è divenuto consueto negli ultimi 10 anni. Le aree azzurre sono decisamente più grandi di quelle rosse. Anche il mese di agosto, caratterizzato da una marcata anomalia calda, vede complessivamente le aree azzurre ben più grandi di quelle rosse, e quindi la sensazione di un mese tutto sommato fresco, inframmezzato da un breve periodo caldissimo, ci sta tutta.

Per giugno, però, ci tocca alzare le mani anche con la (non) climatologia recente degli ultimi 10 anni. Non ci sono aree azzurre, solo un’unica continua area rossa a dominare lo scenario di un mese che è stato secondo per caldo solo all’incredibile giugno 2003, che per quel periodo presentò una anomalia di oltre 4 sigma, ossia più di 4 volte superiore alla normale variabilità climatica: qualcosa di mai visto prima e nemmeno dopo.

Andrebbero aggiunte sicuramente altre considerazioni come: quanta pioggia è caduta; in quanti giorni è caduta; quante giornate nuvolose o serene ci sono state; quante volte è stato bello o brutto nel corso del week end; quante le giornate ventose; quante volte è stato secco oppure umido; come è stato il meteo delle vacanze di tutti (o di chi le ha fatte), tutti dati, non sempre rigorosamente o climatologicamente oggettivi, che contribuiscono ad interpretare meglio le sensazioni di ognuno.

La considerazione finale che mi arriva in ogni caso è che la sindrome della rana bollita è quanto mai evidente, anche per il sottoscritto che da 43 anni, giorno dopo giorno, raccoglie dati meteorologici in questa landa non più desolata chiamata Carso.

Commenti